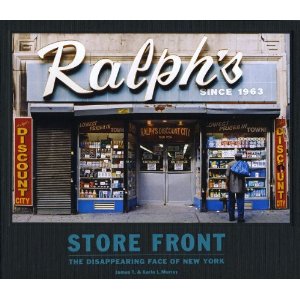

第3回 「STORE FRONT : The Disappearing Face Of New York」

「STORE FRONT : The Disappearing Face Of New York」 James T. & Karla L. Murray撮影・著 Gingko Press 街には店がある。ぼくの街にも店がある。きみの街にも店はあるだろう。 今は店がつらい時代だ。店が生きにくい時代だと言ってもいい。 子どものころは田舎に住んでいて、テレビのCMでしか見たことのなかったコンビニエンス・ストアというものにいつか行ってみたいもんだと本気で思っていた。24時間営業ってどういうこと? 真面目にそのことに憧れていた。それが今じゃ100メートル歩けばコンビニにぶつかる街に住んでる。コンビニ、シャッター、マンション、コンビニ、空き家、シャッター、マンション、またコンビニ……。そのコンビニも競争が激しくて、ああ、この場所もまたテナントが変わる。 ちょっと前までは何十年も変わらないくらいにすすけた洋品店や化粧品店、文房具屋、古本屋、理髪店、タバコ屋なんかが居並ぶ通りだった。どこの街にでもあった、だれが買ってるんだかわからないような店は、今では本当にお客がだれもいない店になって、自然の摂理のように店を畳んでゆく。塩味の濃さだけが売りだった太った夫婦の営むラーメン屋も、いつの間にかどこかのチェーン店になって、知らないひとたちがマニュアルに沿って元気良く切り盛りをしていいる。にぎわっていても、その満員は、どこかさびしい。 その名も『STORE FRONT』という本を見かけたとき、手に取らずにはいられなかった。 マンハッタンを中心としたニューヨークは、アメリカには珍しく徒歩や地下鉄を前提として街が作られている。だから、さまざまな店々が肩を寄せ合うようにして通りに続いている。一軒一軒に商いがあり、歴史があり、人間がいる。譲らない個性をアピールするが、お隣さんを威圧したりはしない。軒を並べて、という表現は、まさにこういう眺めのためにあるのだと思える。 この本は、そんな店の通りに面した正面を撮った写真を並べたものだ。まさに、店の顔写真集。 マンハッタン、ブロンクス、ブルックリン、クイーンズ、そしてスタッテン・アイランド。いわゆるニューヨーク・シティを形成する地域を、そこからさらに30以上に細かく区分けして紹介してゆく。横長のサイズは、この街の商店を正面から見たときの標準的な縦横比に合わせたものだ。 人間ではなく、動かない店を撮ってゆくのだから、すぐに出来そうじゃないかと思うかもしれない。でも、そうじゃない。この本を制作したジェームス・Tとカーラ・L・マレイの2人は、撮影に8年間の歳月をかけている。 ユダヤ人デリ、落書きだらけのバー、看板の欠けた肉屋、ニューヨーク・パンクの聖地として知られたライヴ・ハウス、100年以上続くコーヒー豆屋……、街角に並ぶ店々には、観光客に人気の名店もあれば、いちげんさんにはまず無理な怪しげな雰囲気満点の店もある。素晴らしいのは、こうした店の面構えが語るのが、世界一の大都市としてのニューヨークではなく、どこにでも存在しうるローカルな景色の集約として、地元としてのニューヨークを色濃く描き出していることだ。夢や憧れだけがこの街を作ったのではなく、むしろ現実の生活や人間から生まれるシミやゴミや、マーケティングという発想からはこぼれてゆくものが土台にある。それを何よりも雄弁に語るのが、この小汚くも誇り高い店々の顔だったのだ。 残念なことに、本書が刊行された2010年の時点でも、すでに掲載された店の3分の1ほどが商いを畳んでしまったのだという。今、これを記録しておかなければ手遅れになってしまう。そんな切実な思いも、この小粋な本に込められていたのだ。もしかしたら、今日もこのなかのどこかの店がひっそりとその一生を終えているのかもしれない。すくなくともぼくの記憶からはこれ以上この素晴らしい残像が消えてしまわないよう、また最初からページをめくる。 古くからの店が消えてゆくのは特別なことではない。まじめに商売をしていなければつぶれてしまうのは、今も昔もおなじことだ。現実に店舗を持たずにネットだけの商売をがんばっているひとたちだって、たくさんいる。 ただし、こうも思うのだ。ぼくたちの街は、そんなに競い合って生きていかなくちゃならないシビアな場所なんだろうか。いつの間にそういうふうになっちゃったんだろうか。 いつだったか忘れたが、こんな記事を読んだ。「いつの日かこの国の街には、味の研究を重ねて店舗運営に工夫をこらした優良店か、激安価格が売りの大規模チェーン店しかなくなってしまうだろう」というような内容だった。特別にうまいものが認められることは素晴らしいし、安くておいしいものを食べたいという要求に応える企業努力を否定するつもりもない。だけどさ、そんな極端なものしか存在しない街はきっと息苦しいなとも思う。 ぼくたちの街が、今ものすごいスピードで失おうとしているのは、普段はそれを特別なものだったと意識することもできないものだ。それはきっと言葉にすれば、ゆるさやぬるさ、そして、曖昧さと表現せざるをえないものなのだろう。否定され捨て去ってしまわれてもしかたのない無駄なものなのだろう。だが、そういうものがなくなってしまう街が、どれほど味気のないものなのか。 そういうことを『STORE FRONT』は淡々と教えてくれる。 これを読むと、きっといつもは通り過ぎていた店の前で、きみもすこし立ち止まったりすると思う。 |